El fracaso educativo de Basterra hizo eco en medios nacionales

FORMOSA. Tienen miedo de hablar. De que alguien les escuche sus pensamientos. De contar lo que ven todos los días frente a sus narices: muchos alumnos pasan de grado sin aprender.

Y de que eso traiga represalias: esto quiere decir perder su trabajo de maestros, de personal de la salud o en cualquier puesto que dependa del estado provincial. "Y yo tengo una familia que mantener", es lo que repitieron los referentes a LA NACION durante los nueve días que Hambre de Futuro recorrió algunas de las zonas más vulnerables de Formosa. La polémica de que los alumnos de la secundaria pueden pasar de año con 19 materias previas puso el foco sobre cuánto efectivamente saben los chicos en este territorio gobernado hace casi 30 años por Gildo Insfrán.

Las cifras provinciales asustan: el 76% de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares con ingresos insuficientes, la sobreedad en la secundaria llega al 34,6% y dos de cada tres chicos tienen padres con bajo nivel educativo. La pobreza está muy arraigada en Formosa, y se hace cada vez más palpable a medida que nos alejamos de la capital hacia el oeste, para visitar las zonas de Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez. Hay ranchos de palos y nylon y niños que no cenan todas las noches, pero lo que más preocupa a los referentes es el fracaso educativo: los chicos pasan de grado sin incorporar grados mínimos de alfabetización. Una docente entrevistada por LA NACION que no se anima a dar su nombre, señala que cuando quiere hacer repetir a algún alumno, las autoridades la castigan haciéndole informes. Luis Basterra, Ministro de Educación de Formosa, niega que desde el Estado provincial se busque la promoción vacía de contenidos de los alumnos, pero sí reconoce que por la pandemia hicieron la excepción de que pudieran pasar de año llevándose más materias previas.

"No es que hay una aprobación automática sino que hubo una ampliación en la cantidad de materias para el paso al año siguiente. Pero el que no aprobó va a tener que dar la materia. Se está trabajando hoy sobre previas del 2020, habiendo transcurrido el 2021 y teniendo un rendimiento bastante aceptable", señala el funcionario.

Aprobar sin aprender

Ramón Moreno tiene 13 años y abre una carpeta muy prolija en el patio de su casa en Las Lomitas. Arrancó este año la secundaria y no sabe leer. Cuando le pedimos que lea en voz alta algunas de las páginas que tiene escritas en su carpeta con su propia letra, se queda en silencio. No puede. "Yo solo copio del pizarrón", dice mirando el piso. Lo mismo con matemáticas.

"Sumar sí se pero restar no", agrega. Sin embargo, en las hojas se pueden ver decenas de cuentas que anotó durante las clases sin entender. A pesar de tener un nivel precario de alfabetización, sigue pasando de grado. La crisis educativa se extiende por todo el país y Formosa no es la excepción. Para Luis Basterra, ministro de educación de Formosa, casos como los de Ramón son aislados y afirma que una vez que los alumnos volvieron a la presencialidad plena en julio pasado, se puso mucha energía en recuperar los contenidos. "Nosotros coincidimos en que la base tiene que ser fortalecer los procesos de aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas.

En el programa Volver a la Escuela, hemos tenido 500 instructores para acompañar el trayecto de quienes han demostrado no alcanzar los niveles que son alrededor de 20.000 alumnos", agrega el funcionario. Pero los representantes de la comunidad Wichí de Tres Pozos, a 30 kilómetros de Las Lomitas, viven otra cosa. Se quejan de que en la escuela primaria solo hay dos docentes para 72 alumnos y de que no aprenden. "El año pasado cinco chicos de la primaria ingresaron al ciclo básico, y uno solo sabe más o menos leer y escribir, el resto no. Son chicos de 12 años. Los chicos de 4to grado ni siquiera tienen memorizado el abecedario", señala Juan González, dirigente de la comunidad que tiene a su hija que asiste al 3er grado.

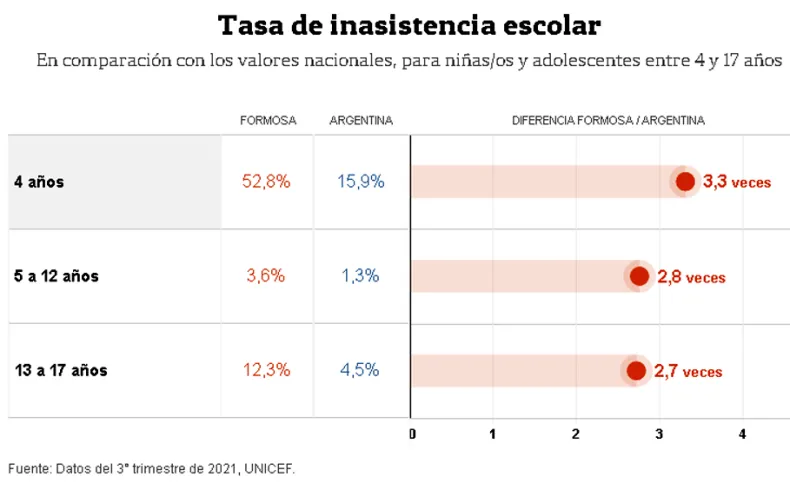

El ministro Basterra desmiente el fracaso escolar que denuncian los referentes y afirma que "siempre hay una posibilidad de mejorar. Cuando uno mira en perspectiva, los rendimientos han ido progresando respecto a la media general de la región y aproximándose a niveles medios a nivel nacional. Habiendo partido de muy atrás". Cuando LA NACION pidió ver las evaluaciones, Basterra señaló que eran solo para uso interno. Un informe de Unicef elaborado exclusivamente para este proyecto en base a datos oficiales, deja en evidencia que en Formosa los niños comienzan su escolaridad más tarde y abandonan antes que la media del país. En esa provincia, solo 5 de cada 10 niñas y niños asisten a sala de 4 años, mientras que en el país en su conjunto esa proporción es de 8 de cada 10. En cuanto a la terminalidad, el 12,3% de los adolescentes no asisten a la escuela.

En Formosa los alumnos no pueden repetir ni primer ni segundo grado de la primaria porque es parte de una estrategia pedagógica. "Entendemos que existen distintas velocidades en el proceso de aprendizaje y que no se puede tomar en términos evolutivos un ciclo de un año como estrictamente rígido sino que se lo proyecta en estos tres primeros años en los que se inicia su escolaridad.

Sobretodo si el docente acompaña al niño que no aprende algo en el primer grado para que pueda hacerlo en el segundo o en el tercero. Si en el tercero no adquirió los conocimientos necesarios, tendrá que repetir. Porque sino sería una simple concurrencia al aula y un aprendizaje por ósmosis. Y eso no funciona", agrega Basterra. Grandes instalaciones de material y con techos azules se desparraman por toda la provincia dando cuenta de que el estado provincial hace una fuerte apuesta a la infraestructura escolar. De las 1863 unidades educativas que existen, solo 52 no tienen conectividad. También se les brindan los guardapolvos, las zapatillas y los útiles escolares a todos los alumnos de inicial y primaria. Los de secundaria también tienen asegurados los útiles escolares.

"Hay un ecosistema que está previsto para que se lleve adelante el proceso de aprendizaje en condiciones favorables", refuerza Basterra. El problema, señalan distintos referentes, es la calidad de la educación que reciben. "Hay hermosas escuelas, con grandes edificios, pero ¿la escuela es un edificio o un proceso de formación? Hoy tenemos comunidades con escuelas hermosas, espaciosas y lindas pero vacías en su contenido", dice Pablo Chianetta, asesor técnico de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD), que trabaja para promover los derechos de los pueblos Wichí y Nivaĉlé en la provincia. Alejandra Armagnague es docente y trabajó en el área de capacitación docente. Actualmente acompaña desde APCD a jóvenes de comunidades originarias cercanas a Las Lomitas a seguir carreras terciarias. En cuanto a los aprendizajes, Armagnague es consciente de que existe un serio problema de alfabetización. "Lo más frustrante para un chico en la escuela primaria es no poder aprender. Hay un problema importante con esta enseñanza del automatismo, de la copia y del dictado. La alfabetización temprana tiene que ser con sentido y servirle al chico para algo", señala.

Poder de Policía

"Hay espías por todos lados", dicen algunos de los referentes consultados que prefieren resguardar su identidad y no viven tranquilos. Aníbal Gómez, Ministro de Desarrollo Humano de la provincia se defiende de estas denuncias: "En toda sociedad hay personas que están a favor o en contra de un determinado gobierno. Como a Formosa le hicieron esa fama de tomar represalias, lo más fácil para decir para atacar es eso pero no es la realidad". Este poder de policía se sintió con mucha más fuerza durante la pandemia, cuando las restricciones al acceso a la provincia, las detenciones compulsivas en centros de aislamiento y la represión contra manifestantes fueron considerados una vulneración sobre los derechos humanos por organismos como Amnistía Internacional.

"Acá hubo gente que estuvo más de 28 días en un centro de aislamiento sin ver a su familia. Y no podías decir que no. O reprimían a gente que hacía un corte de ruta porque estaba haciendo un reclamo. Nosotros decimos que estuvo lleno de medidas "saniciales", medio sanitarias y medio policiales", recuerda Chianetta de APCD. Junto con las organizaciones Centro Barrial Enrique Angelelli de Ingeniero Juárez, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, la Fundación Manos de Hermanos y la Parroquia María de la Merced de Ingeniero Juárez presentaron un documento de denuncias y propuestas a las autoridades provinciales y a Horacio Pietragalla, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, que fueron rechazadas. Gómez defiende el aislamiento estricto y las medidas tomadas por la provincia: "El primer derecho humano fundamental que se debe cuidar es el de la vida y las personas que se salvaron porque se cuidaron hoy tienen la posibilidad de volver a la escuela y al trabajo". Fronteras adentro, la desigualdad también se profundiza: una niña perteneciente al 20% más pobre de la población tiene 3,4 veces más de probabilidad de experimentar vulneración de sus derechos que una niña que pertenece al 20% más rico, según el informe de Unicef.

"Los datos sobre pobreza son oficiales y no se ocultan pero sí tenemos una lectura distinta en relación a las causas. ¿La causa es la mala política implementada por la provincia o que no hay una política nacional equitativa de distribución con el resto de las provincias que más necesitan? Por eso nos parece muy injusta la posibilidad de que se restituyan los casi 3 puntos que ha otorgado el gobierno anterior a la ciudad de Buenos Aires de coparticipación federal, porque nos ha sacado fondos necesarios para combatir la pobreza infantil, para tener más agua potable, más escuelas y mejor salud", señala Gómez. El factor climático empeora estos índices: durante el verano las temperaturas superan los 40 grados y la falta de acceso al agua potable es un factor de vida o muerte.

"El aire es fuego acá. Es como si uno se estuviera quemando con vapor. Anteayer se me murió toda la cría de mi chancha por el calor. El agua es el principal problema que tenemos. Toda la vida acarreamos agua para los bichos", cuenta Soraida Gaete, una vecina de Colonia Senes.

La brecha cultural, el racismo y la discriminación hace que a los niños y jóvenes de pueblos originarios les cueste más acceder a cualquier derecho. Hace 17 años que Magdalena Quintana vive en el piso de tierra de su casa, en la comunidad Nuevo Asentamiento Barrio Curtiembre de Ingeniero Juárez. Es Wichí como el resto de las familias del lugar y nació con una discapacidad que no le permite caminar.

Sus días transcurren sin poder moverse por sus propios medios y sin acceso a la educación. A pesar de tener un certificado de discapacidad, su mamá nunca logró que le dieran una silla de ruedas. "Ella cobra una pensión pero no me alcanza para los pañales ni para sus remedios. No puede ir a la escuela porque es muy pesada para cargarla en la moto", se lamenta Alejandrina Quintana, su mamá. Gracias a la donación de una silla de ruedas realizada por la ONG Ayuda a Pueblos Originarios, hoy Magdalena ya no mira el mundo desde abajo. Ambos funcionarios hacen un llamado de atención al punto de partida con el que arrancó la provincia.

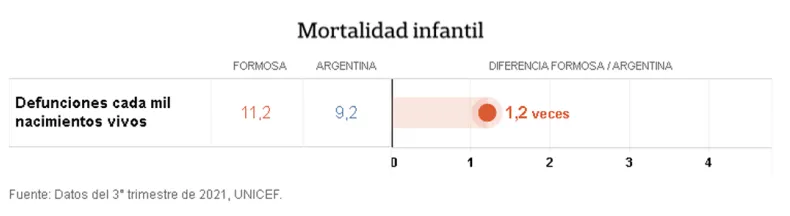

"Es importante comprender que si uno saca una foto actual y dice esta es la realidad hoy, es cierto que es insuficiente. Pero hay que ver la evolución de nuestra provincia, el nivel de inequidades, de dónde venimos nosotros y en dónde estamos ahora. Hoy casi no tenemos escuelas rancho y tenemos una infraestructura hospitalaria de la cual estamos muy orgullosos. Hemos avanzado muchísimo", asegura Gómez. En 2021 Formosa mejoró ostensiblemente su nivel de mortalidad infantil llegando a 11,2 defunciones por cada mil nacimientos vivos pero que todavía sigue por encima del promedio nacional que es 9,2. Mauricia Navarrete vivió esta tragedia en carne propia: perdió a su hijo Matías de 2 años por una neumonía.

"Lo llevé rápido al hospital de Juárez y lo derivaron a Formosa pero igual murió porque no podía respirar bien", dice esta joven de 24 años que vive en la comunidad Nuevo Asentamiento Barrio Curtiembre de Ingeniero Juárez y, que a partir de esta experiencia traumática, quiere estudiar enfermería. Francisco Luna, representante de esta comunidad, refuerza las enormes dificultades que tienen para acceder a la salud. "Cuando tratamos de llamar a una ambulancia se demora por distintos motivos y muchas veces tenemos que trasladarnos a pie o en la moto de algún vecino. Recién cuando las personas están al límite de la muerte, los trasladan a Lomitas o a Formosa y muchos no llegan", explica.

A Icalo Vicente se le derrumbó el mundo y todas sus perspectivas de futuro: perdió a su esposa y a su hija de un segundo para el otro. Su mujer tenía un embarazo avanzado que se complicó al punto de alcanzar un nivel de sepsis muy grave. Para cuando llegó al hospital, ya era tarde. Icalo, que vive en la comunidad Lote 47 cercana a Las Lomitas, quedó a cargo de su otra hija y con el corazón roto. Con 35 años, está a seis materias de recibirse de docente de primaria, y no logra encontrar las energías para seguir con ese sueño. "Lo que me pasó es como un golpe muy duro, se me cayó todo por encima. Hay un psicólogo que me está brindando apoyo y con eso estoy logrando salir adelante. Yo pensé recibirme con mi familia, con mi señora y mi hija y ahora no se va a poder", dice este joven en el patio de APCD, a donde lo acompañan de diferentes maneras para que pueda terminar su carrera. Sobre el acceso al agua potable que es uno de los principales factores que inciden en la mortalidad y desnutrición infantil, Gomez aclara lo siguiente: "No digo que el 100% de las comunidades tengan acceso al agua potable pero sí que tenemos planes de trabajo y de ejecución para que puedan hacerlo".

Ranchos sin nada

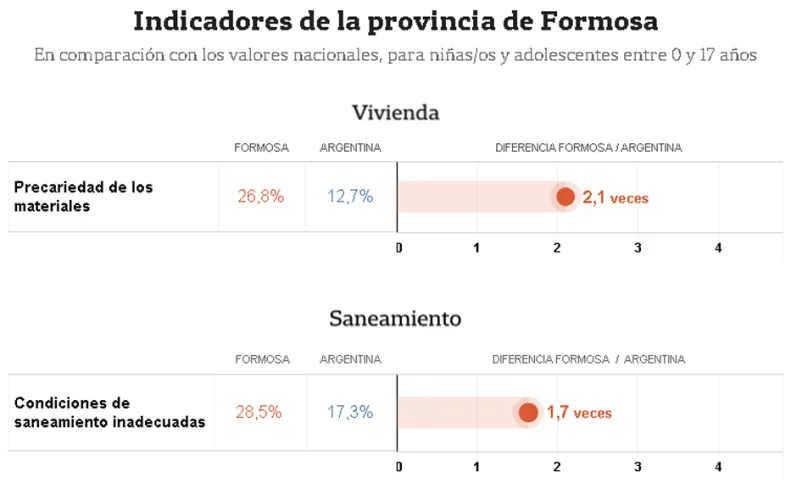

En la comunidad El Trébol, en Ingeniero Juárez, las familias se empezaron a desparramar en ranchos precarios que levantan con sus propias manos, sin acceso a ningún servicio. Algunas viven en situaciones de hacinamiento crítico: los datos muestra que casi 19 mil niñas y niños de la provincia comparten el dormitorio con 4 o más personas. Este es el caso de Daniel Sánchez y Eusebio Torres que conviven con sus respectivas familias e hijos en un solo ambiente. Son alrededor de diez personas que duermen, en su gran mayoría, en el piso. "No tenemos nada. Estamos esperando que nos instalen el tanque de agua pero seguimos esperando", dice Sánchez. Al tercer trimestre de 2021, la mitad (49,2%) de las niñas y niños de la provincia de Formosa habitaban en viviendas construidas con materiales inadecuados. Muchas son directamente de adobe y palos, tienen techos de nylon para protegerse del viento y de la lluvia, no cuentan con acceso al agua y, mucho menos, a cloacas. Con suerte tienen una letrina en el fondo de la casa que los expone a diferentes riesgos de salud.

Según Gómez se está abordando la problemática de la vivienda a través de un plan del Instituto Provincial de la Vivienda, con fondos nacionales, en el que el beneficiario debe pagar una cuota que es baja. "Durante el gobierno anterior se paralizó la construcción de viviendas en la provincia de Formosa y con este se reactivaron. Ahora se están construyendo miles de viviendas, movilizando también la economía y la mano de obra", dice.

"El año pasado cinco chicos de la primaria ingresaron al ciclo básico, y uno solo sabe más o menos leer y escribir, el resto no. Son chicos de 12 años. Los chicos de 4to grado ni siquiera tienen memorizado el abecedarior"

JUAN GONZÁLEZ, DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD WICHÍ DE TRES POZOS

Tomás Quiroga es el presidente de la comunidad Kilómetro 14, en las afueras de Las Lomitas, en la que viven 162 personas. Explica que la inflación, los altísimos precios de los materiales de la construcción y la falta de trabajo, hace que para las familias sea casi imposible mejorar su vivienda, y muchos siguen durmiendo en ranchos. Además, sufren la falta de agua, un recurso que necesitan para todas sus tareas cotidianas: hidratarse, lavar la ropa, cocinar, bañarse, lavar los platos y para la limpieza, entre otros. "El problema que venimos arrastrando desde que se empezó a ocupar este espacio es el del agua. Hemos presentado algunas notas pero hasta la actualidad no hay respuesta. Entonces nos tenemos que inscribir en la municipalidad para que nos traigan el agua en camiones y la cargamos en el reservorio que tenemos. Las familias se acercan a buscar el agua con bidones. Lo más urgente es hacer una perforación", señala Quiroga.

Son muchos los desafíos que enfrentan los niños, los adolescentes y los jóvenes de las zonas más vulnerables de Formosa. A la hora de pensar algunas posibles soluciones y pasos a seguir, Chianetta hace la siguiente propuesta: "abogo por una Ley de Bosques que se implemente, abogo por una Ley de Humedales y que no se caiga en el parlamento su sanción, abogo por una Ley de Relevamiento Territorial Indígena que después de 15 años no logramos hacer, abogo por una educación de mejor calidad, abogo porque los jóvenes sean más reactivos y se animen a gritar. Sino le tengo mucho miedo a nuestro futuro", concluye.

POR MICAELA URDINEZ ENVIADA ESPECIAL LA NACION